在人类探索新能源的征途中,一项里程碑式的成就于近日在中国科学界诞生。位于安徽省合肥市的中国科学院合肥等离子体物理研究所(ASIPP)内,全超导托卡马克核聚变实验装置EAST(东方超环)成功实现了1亿摄氏度下持续1000秒的“高质量燃烧”,这一重大突破不仅标志着中国在聚变能源研究领域从基础科学向工程实践的重大跨越,也为人类加快实现聚变发电的梦想铺平了道路。

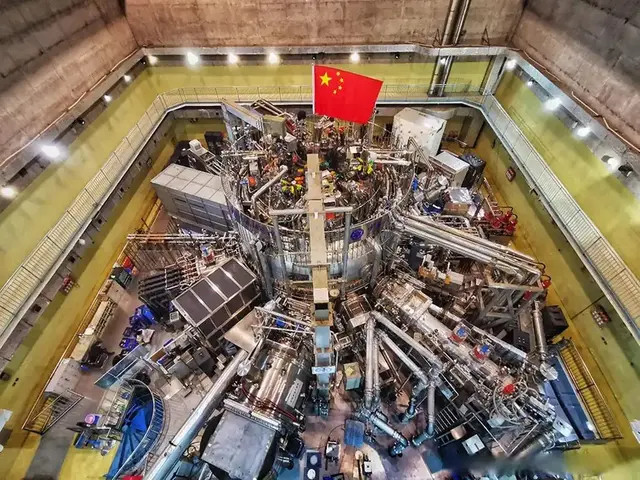

EAST,这一形如“巨罐”的庞然大物,不仅是我国聚变研究的重要基地,更是全球聚变科学界的一颗璀璨明珠。其内部集成了“超高温”、“超低温”、“超高真空”、“超强磁场”和“超大电流”等一系列尖端技术,近百万个精密零部件协同工作,共同支撑起这一人类探索新能源的伟大尝试。EAST的设计和运行,不仅展示了中国在复杂系统集成与精密制造方面的强大能力,更体现了科学家们在极端条件下探索物理极限的不懈追求。

截至目前,EAST已累计申请并获得近2000项专利,这些专利不仅巩固了中国在聚变技术领域的领先地位,更为未来的商业化聚变反应堆设计提供了宝贵的知识产权储备。每一项专利背后,都是科研人员无数次实验与理论计算的结晶,是人类智慧与科技创新的集中体现。

从EAST项目启动至今,已历经十余载春秋,其间进行了超过15万次的实验尝试。每一次实验,都是对未知的探索,对极限的挑战。终于,在无数次的失败与调整后,EAST实现了“亿度千秒”的长脉冲高约束模等离子体运行,这一成就不仅是对科学极限的一次突破,更是对聚变能源未来应用前景的一次有力证明。

高约束模式,作为未来聚变堆运行的基本模式,因其高效、经济的特点而备受瞩目。然而,要实现这一模式,必须克服一系列技术难题,包括但不限于等离子体芯部与边界的物理集成、等离子体与壁相互作用等前沿物理问题,以及高功率加热系统注入耦合、第一壁材料排热、精密控制和实时诊断等关键技术挑战。其中,边缘局域模引起的等离子体边缘区温度和密度崩塌问题尤为棘手,被视为实现稳定长脉冲高约束聚变反应的最后一道难关。

EAST此次的成功,不仅意味着中国科学家在解决这些关键技术难题上取得了重要进展,更为全球聚变研究提供了宝贵的经验和数据支持。这一成就,无疑为未来的聚变反应堆设计提供了更为坚实的科学基础和技术支撑。

聚变能源,作为一种几乎不产生污染、原料储量近乎无限的清洁能源,被视为解决人类能源危机的终极方案之一。与化石燃料相比,聚变反应不排放温室气体,与核裂变相比,其产生的放射性废物极少且处理难度低。因此,聚变能源的开发利用,对于实现全球能源结构的转型、应对气候变化具有不可估量的价值。

然而,聚变反应的苛刻条件——极高的温度和压力,使得其研究与应用面临巨大挑战。EAST此次的成功,不仅展示了中国在聚变研究领域的深厚底蕴和创新能力,更为全球聚变研究注入了新的活力。它预示着,随着科学技术的不断进步,人类距离实现聚变能源的商业化应用或许已不再遥远。

尽管EAST的成功标志着聚变研究取得了重大进展,但要实现聚变能源的商业化应用,还需跨越更多的技术障碍和经济门槛。未来,中国科学家将继续深化聚变物理研究,优化EAST装置性能,同时推动聚变工程技术的发展,为建造下一代聚变反应堆——如中国聚变工程试验堆(CFETR)——奠定坚实基础。

此外,国际合作也是聚变研究不可或缺的一环。面对共同的能源挑战,全球科学家应携手并进,共享研究成果,共同攻克技术难关,推动聚变能源从实验室走向现实,为人类社会的可持续发展贡献力量。

EAST在1亿摄氏度下持续1000秒的“高质量燃烧”不仅是一项科学上的伟大成就,更是人类探索新能源、追求可持续发展道路上的一个重要里程碑。它让我们看到了聚变能源的美好前景,也激励着我们继续前行,在探索未知、追求卓越的道路上永不止步。